微短剧以“竖屏”之姿霸占碎片时间,更以“横屏”品质升级,崛起为中国影视产业不可忽视的新“视”力。随着霍建华、胡歌、刘晓庆、李若彤等长剧大咖跨界,加上影视平台重资投入,中国微短剧制作水准全面向长剧看齐,迈入3.0时代。

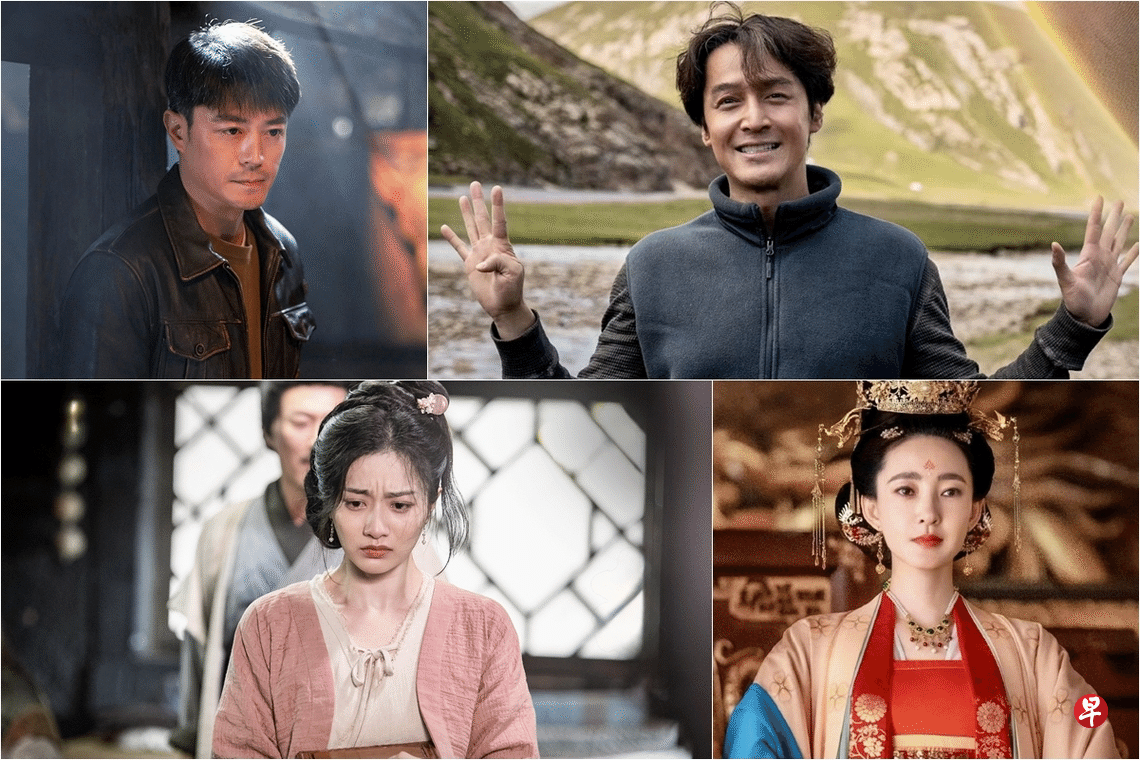

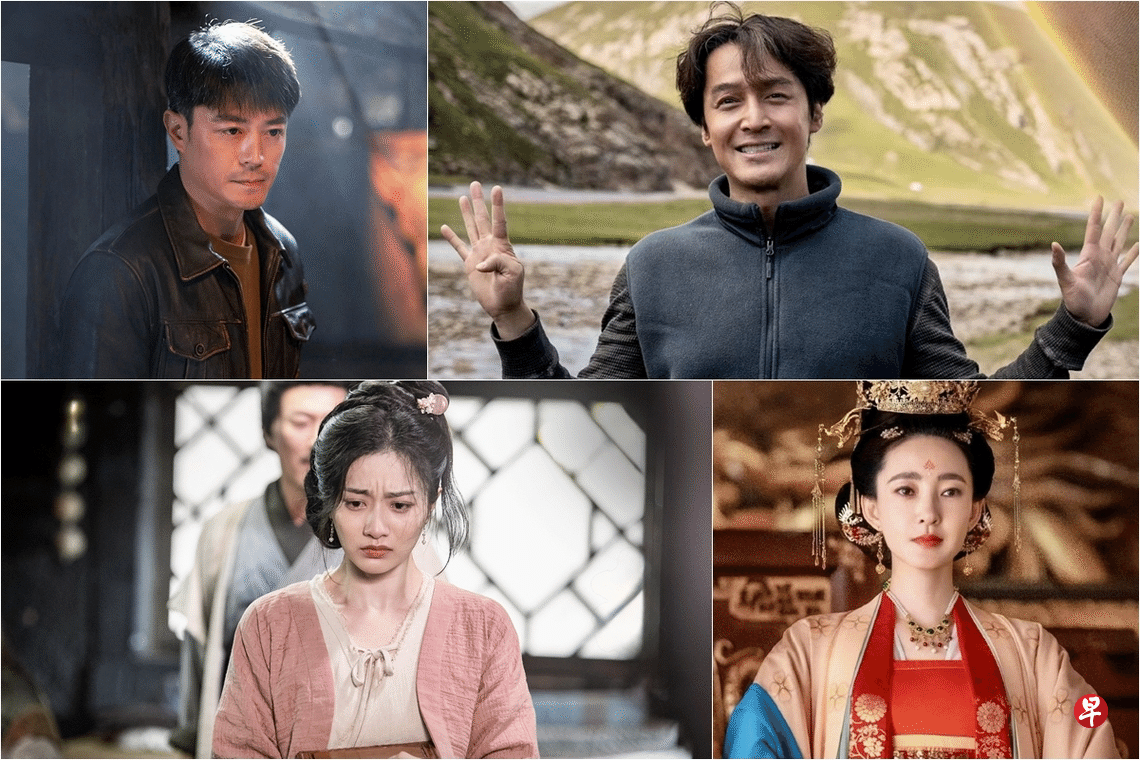

随着中国微短剧迈入3.0时代,跨界拍短剧的长剧演员有增加趋势,包括霍建华(左上角起,顺时针)、胡歌、王丽坤和孙雪宁。 (取自艺人和剧集微博)

中国微短剧的崛起,顺应了现代人日益碎片化的休闲时间,自抖音、快手等中国短视频平台兴起之初便已展露头角。经过多年沉淀,微短剧近两年迎来大爆发,从最初的草根萌芽、野蛮生长,到如今的精品化与多元化发展,正逐步成为中国影视产业不可忽视的新力量。

根据中国国家广播电视总局的定义,短剧是指单集时长从几十秒到15分钟左右,有相对明确的主题,与较为连续和完整故事情节的剧集。中国导演兼长信传媒集团总裁郭靖宇接受《联合早报》访问时说,如今短剧和微剧已经明确进行区分:短剧一般指单集20分钟以下,横屏拍摄的作品;微剧则为单集一至三分钟,竖屏拍摄的作品。他指出,未来微短剧将只是立项时的一个统称,平台已彻底将短剧和微剧分开并分别管理。

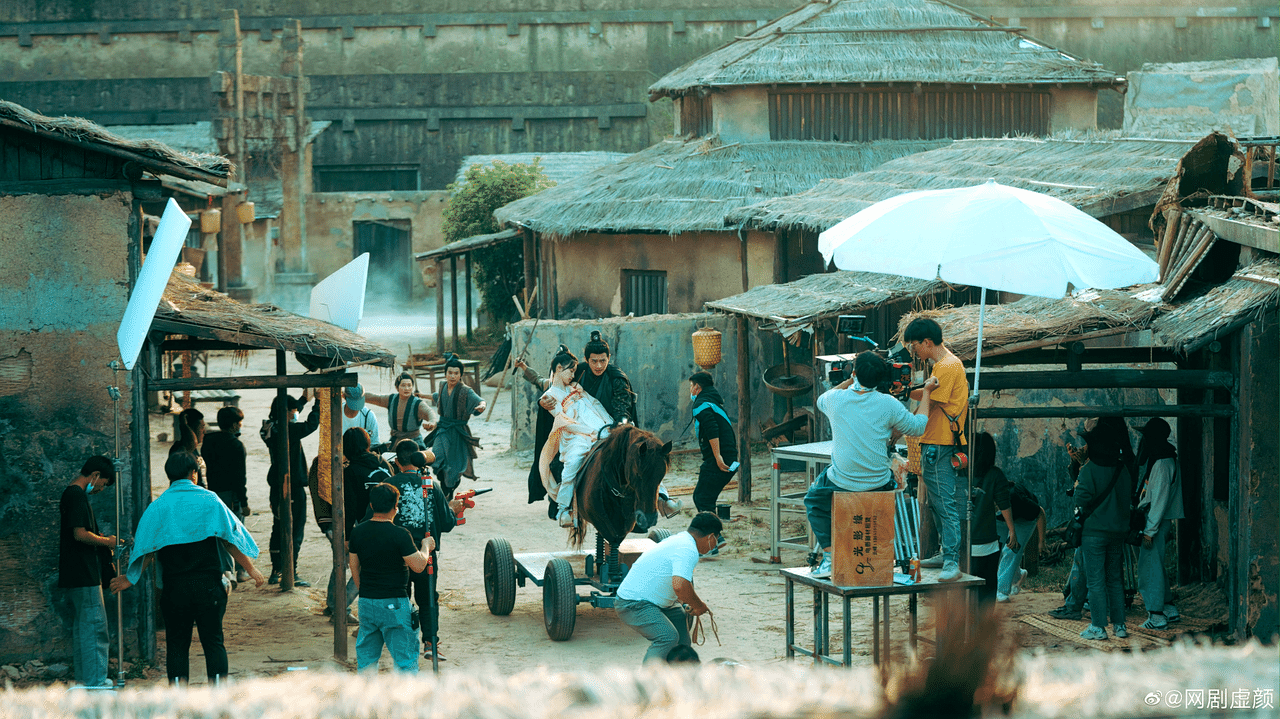

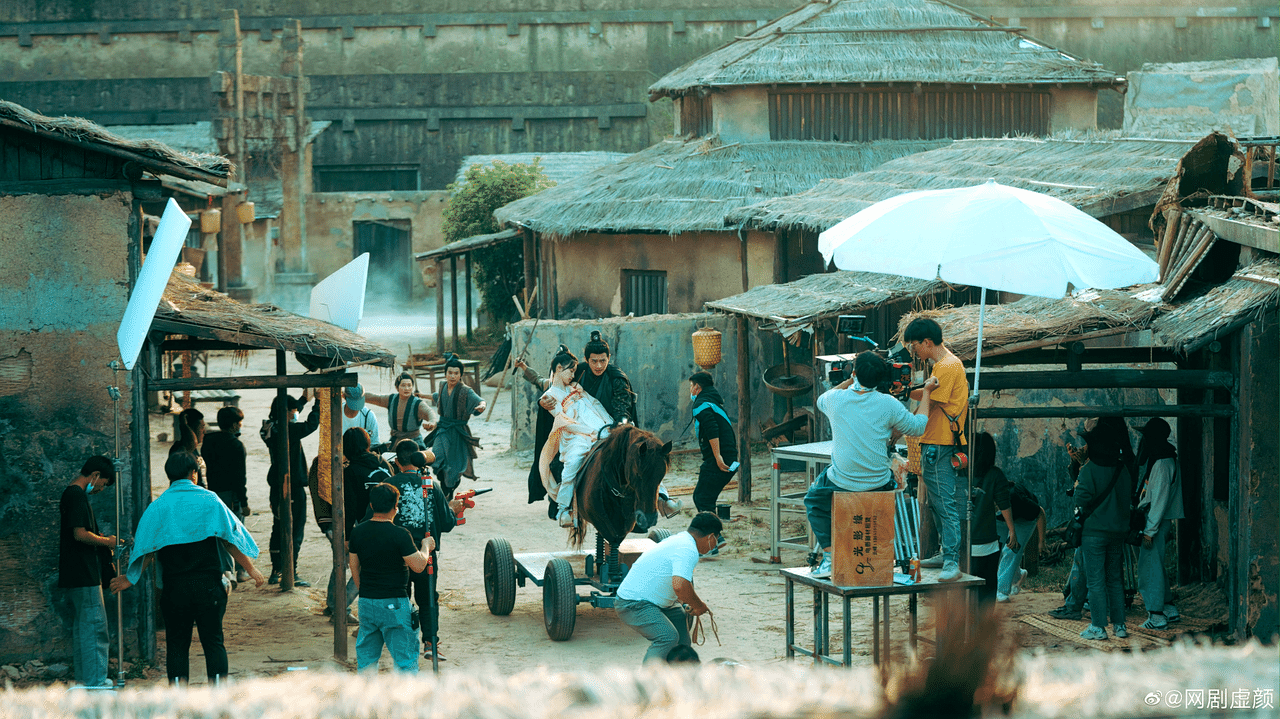

中国微短剧从最初的草根萌芽、野蛮生长,到如今的精品化与多元化发展,正逐步成为中国影视产业不可忽视的新力量。(取自网剧虚颜微博)

在中国,初代微短剧可追溯至约2018年。当时的微短剧制作成本低,内容以搞笑段子或生活小品为主,画面粗糙简陋,多为手机拍摄的竖屏内容。约2020年,微短剧迎来爆发期与商业化的探索,正式进入2.0时代。尽管仍以竖屏为主,但制作成本开始提升,制作水平有所改善;内容与题材明确聚焦甜宠、霸总和复仇等“爽剧”套路,满足了观众对于剧情高密度反转的追求。

随着制作投入显著提升,品质向长剧看齐,微短剧2023年大步迈入3.0时代。在保持“爽感”的同时,题材大幅拓展,涌现出如悬疑、职场、科幻、历史等多元作品。此外,各大平台和影视公司相继入局,更多知名演员先后跨界,进一步提升短剧的整体吸引力。

面对微短剧市场的蓬勃发展,中国各大长视频平台近年纷纷加大布局力度。腾讯视频于2021年底率先推出业内首个微短剧品牌“十分剧场”;爱奇艺则在一年半前推出精品短剧品牌“微尘剧场”,随后又设立“短剧场”和“微剧场”,精细化运营横竖屏内容。优酷于2025年3月成立“微短剧中心”,同时将应用首页“短视频”标签更新为“短剧”,并提高标签能见度。4月份,芒果TV也加入战局,与微短剧平台红果短剧达成合作,共建“果果剧场”。

长信传媒的剧集战略以开发IP系列为核心,包括《唐朝诡事录》(左图)系列IP衍生的短剧《唐诡奇谭》,南洋系列IP衍生的短剧《狮城山海》(右图)。(取自剧集微博)

长信传媒的剧集战略一向以开发IP系列为核心,郭靖宇指出,随着微短剧产业发展,公司已将“长短结合”“横竖联动”确立为剧集业务指导方向。值得一提的是,长信传媒在微短剧领域取得显著成绩。2025年7月,在中央广播电视总台央视频等单位主办的“第一届中国微短剧盛典”,长信传媒的南洋系列IP衍生短剧《狮城山海》获颁年度微短剧奖项,《唐朝诡事录》系列IP衍生短剧《唐诡奇谭》,结合主旋律与商业元素的微短剧《马背摇篮》也获得表彰。为配合《唐朝诡事录之长安》的播出,团队将进一步拓展《唐诡》IP,拍摄《唐诡·长安县尉》《唐诡·万年县尉》等一系列竖屏微剧,以短剧持续深化IP影响力。

横店“竖”着走向“上店”

早期的微短剧制作成本低,若成为爆款,有些短剧可以带来数百万人民币的收益。据说在最鼎盛时期,甚至有人带着一袋现金出现在横店影视城,只为分一杯羹。在微短剧产业飞速发展的背景下,横店影视城因大量竖屏微剧剧组涌入被戏称为“竖店”。中国央视网报道,横店2024年接待的竖屏微剧剧组逾1100个;2025年前三个月,这个数字已突破600,超过2024年总数的一半,增长势头强劲。

作为先拍长剧后拍短剧的演员,孙雪宁不认为自己有特殊优势,她相信演员最终仍凭作品说话。(取自艺人微博)

中国演员孙雪宁毕业于北京电影学院,出道逾10年,参演影视作品超过20部,涵盖长剧《三生三世枕上书》《唐朝诡事录》等,以及《侍酒令》《夜夜相见不识君》等短剧。她早在几年前短剧尚未如此流行时,便开始涉足这个领域,首部主演的古装奇幻短剧《侍》于2022年底在腾讯视频上线。

她受访时指出,除了被《付》的志怪题材与深刻故事主题吸引外,当时短剧作为一种新颖的剧集形式,让她感到很新鲜并想尝试。然而,并非所有长剧演员都愿跨界短剧。她认为,人应与时俱进,积极尝试新兴领域,“未来短剧会像短视频一样迅速崛起,形成一个庞大市场。所以当有好剧本、好角色出现时,我乐于尝试。”

孙雪宁认为,任何一个行业在最初的创造和发展阶段,都会经历从低到高、由简入繁的过程,微短剧的制作成本也将随着行业的逐步稳定而相应增加,整个体系会越来越完善。她说:“我认为现在的横店是‘上店’,由竖屏短剧、横屏短剧以及横屏长剧组成这个‘上’字,这也是横店的现状。多元化的剧组和拍摄形式,形成现在横店蒸蒸日上的样子。”

孙雪宁在短剧《侍酒令》的“不老之花”单元中,饰演身患绝症的付华,因求长生而被迫远离孩子,最终在误解中领悟陪伴真谛,选择放手。(取自剧集微博)

微短剧是一次巨大平权

中国短剧兴起之初,长短剧演员泾渭分明。可是,随着短剧行业越来越繁荣,过去一年出现了演员在长短剧之间流动的现象,跨界拍短剧的长剧演员有增加趋势;但早期希望能“上得了台面”也拍电视剧和电影的短剧演员,现在却宁可留在短剧圈层。

要说近来最受瞩目的短剧项目,当属中央广播电视总台于5月开拍的励志单元短剧《奇迹》。此剧以深圳经济特区建立45周年为背景,汇集胡歌、白宇、雷佳音、宋佳和童瑶等一线实力派演员。除了《奇迹》全员大咖,8月上线的悬疑短剧《搏忆》由霍建华和黄宗泽主演;刘晓庆、李若彤、王丽坤等知名演员,也先后加入短剧阵营。

过去一年,跨界拍短剧的长剧演员有增加的势,包括霍建华《搏忆》(左起)、胡歌《奇迹》,以及王丽坤《若熙传》。(取自剧集微博、互联网)

孙雪宁指出,短剧发展越来越好,各方面越来越完善,在这个圈子里深耕未尝不是一件好事。她认为,演员在长短剧间流动是市场发展所造就的现象,随着短剧市场规模迅猛增长,大众接受度和认可度不断提高,短剧的市场占比将随之提升。“很多长剧没有等到合适的戏和角色,若此时有好的短剧剧本,演员会优先考虑接拍。”无论是长剧还是短剧,她接戏主要是看剧本和角色,但会根据形式有不同侧重:短剧更注重角色立体性和完整度,力求在有限篇幅内塑造出有代入感的人物;长剧则看重角色张力,鲜明或有反差感的角色更具吸引力。

在制作方面,孙雪宁说,短剧的节奏倾向于“短平快”,相较于长剧多条人物线和相对完整的细节,短剧通常以一条主线为主,剧情密度更大,台词量“排山倒海”地压过来。“平时拍长剧,一天平均拍六七场戏,但是短剧每天都会拍十几二十场,甚至有一天最多拍了32场戏,所以台词的压力会很大。”在片场,她除了拍戏就是在背台词,“中间拍摄换机位的时候,换衣服改妆的时候,甚至吃饭的时候,只要有时间就赶紧拿出剧本开始背台词,然后回去多吃点补脑的维生素保健品。”

郭靖宇指出,随着微短剧产业发展,长信传媒已将“长短结合”“横竖联动”确立为剧集业务指导方向。(档案照)

过去一提到微短剧,许多人第一时间想到的可能是剧情狗血、天马行空,或制作粗制滥造。随着微短剧进入3.0时代,孙雪宁指出,无论是制作班底、拍摄手法还是演员阵容,很多短剧的配置已经向长剧靠拢。此外,短剧题材也更广泛新颖,相比长剧受限更少,因此许多短剧甚至比长剧更吸引人。

在郭靖宇看来,优秀的演员不会在意出演形式。他认为,微短剧是一次巨大的“平权”,许多流量高的微短剧并非由明星出演,事实上,微短剧在短短两年内,已经诞生许多深受观众喜爱的明星。他直言,短剧在选角时,从来不会只找短剧演员或靠短剧走红的演员;同样地,在长剧的选角中,他也会关注通过短剧崛起的演员。

对于一线演员参演短剧的现象,郭靖宇说:“有些微短剧不存在正常的商业逻辑,而是献礼作品,故对产业没有太大影响。”

爱奇艺:长短兼具迎新增量

爱奇艺海外微剧业务负责人宋佳告诉《联合早报》,平台的定位不是由“长”变“短”,而是“长短兼具”,致力于让长剧和微剧形成互补,其中微剧更是爱奇艺发展的新增量。她说,在海外的短剧布局方面,团队借鉴中国市场的成熟经验,通过自制和采购获取内容,将爱奇艺在中国经过验证的选题、制作和宣发等方法复制用到海外,并根据当地的观影习惯做调整,让内容更快被本地观众接受。

爱奇艺海外微剧业务负责人宋佳说,平台的定位不是由“长”变“短”,而是“长短兼具”。(爱奇艺国际站提供)

目前,爱奇艺已在新加坡地区上线超过700部微剧,题材以女性内容为主,涵盖现代爱情、闪婚甜宠、豪门恩怨、古装穿越和复仇重生等,同时也有小人物逆袭等男性向内容作为补充。

过去爱奇艺国际站推出不少自制内容,其中一些做了本土化改编,与当地制作团队合拍。宋佳指出,平台已经启动与当地团队在翻译、生产、宣发等方面的合作,“在内容供给层面仍以陆剧为主,但从今年四季度起,将逐步增加英语剧、韩剧、泰剧与印度尼西亚剧等区域内容。”

星和:长短剧可形成互补

微短剧的浪潮逐步影响新加坡平台的内容策略。为顺应用户观影习惯的转变,星和视界(StarHub TV+)和Viu已开始引进中国短剧,两个平台受询时均指出,短剧模式能够带来更丰富的人物刻画与更沉浸式的叙事,且在受众群体方面,长短剧的观众存在重叠。

为了满足用户对更多元选择的需求,星和视界5月起陆续推出单集约20分钟的中国短剧。星和发言人指出,长短剧观众群体重叠在意料之中,但区别在于观看模式,“用户更常在移动设备和平板电脑上观看短剧,长篇内容则继续在电视屏幕上占据主导地位。因此,长短剧可以形成互补。”

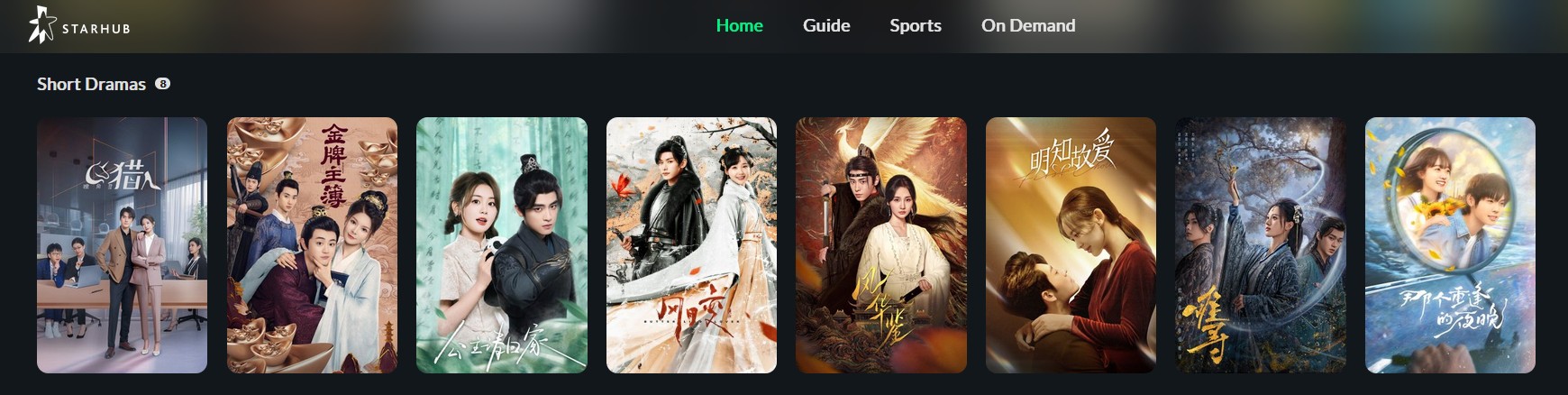

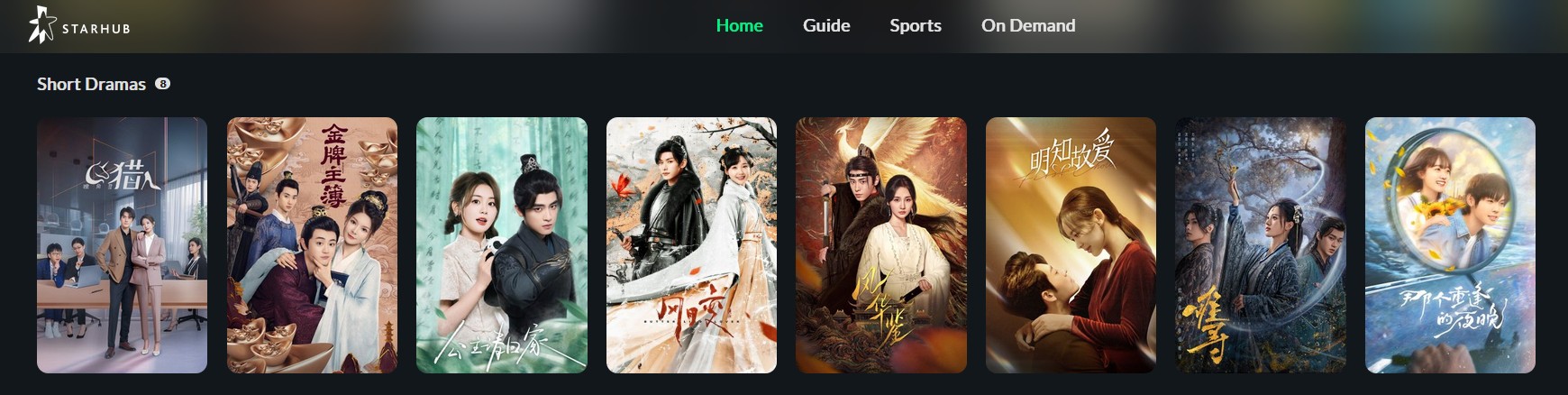

目前,星和视界已上线的八部中国短剧涵盖现代与古装,题材包括权斗、复仇、穿越和爱情。发言人说,平台选择这些题材不仅因为它们在中国市场持续表现强劲,也希望通过不同题材的数据掌握用户的观影偏好。除了受欢迎程度,平台也在寻找老少咸宜、具有广泛跨代际吸引力的内容。“在已推出的短剧当中,《难寻》《明知故爱》表现出色,它们叙事节奏快,制作水准高,所以脱颖而出。此外,剧中演员也活跃于长剧,为观众带来熟悉感,进一步推动观看量。”

目前,星和视界已上线的八部中国短剧涵盖现代与古装,题材包括权斗、复仇、穿越和爱情。(截图自星和视界网站)

短剧在星和视界的平台仍处于起步阶段,但数据显示,受众覆盖不同年龄层,接受度令人鼓舞,尤其是20至50岁年龄段的用户。为了吸引更多用户点击观看,团队会在应用内的“焦点横幅”突出展示新推出的短剧,这些短剧也会出现在“主编推荐”的精选专栏中,让用户能更有效地发现新内容。接下来,星和视界将定期引进更多短剧,除了来自中国的短剧,平台也正探索引入其他市场的短篇内容。

无论是剧情浓缩的短剧,还是娓娓道来的长剧,吸引中国剧观众的都是相同的叙事元素、人物弧光,以及爱情、家庭或历史背景等题材。——陈麒旭

Viu:兼顾核心长剧观众

Viu新加坡区总经理陈麒旭受访时说,短剧可以看作是零食,迎合观众碎片化时间的娱乐需求,为平台带来推出多元短篇内容的契机;长剧则是能提供完整用餐体验的正餐,带来更长时间的沉浸感、更丰富的细节和更深刻的叙事。他指出,长短形式能满足不同的观看场合,“正如我们有时会在选择零食或正餐之间犹豫不决,Viu的观众可以根据故事的呈现方式,自由选择不同的模式与题材。”

在挑选能引起本地观众共鸣的内容时,Viu的考量是多方面的:既要确保可持续供应高质量短剧,也要让用户有效发现新推出的短剧,同时不喧宾夺主,影响平台的核心长剧观众。

陈麒旭透露,现阶段Viu的短剧收视和观看时长,呈现出良好的发展势头,“无论是剧情浓缩的短剧,还是娓娓道来的长剧,吸引中国剧观众的都是相同的叙事元素、人物弧光,以及爱情、家庭或历史背景等题材。”

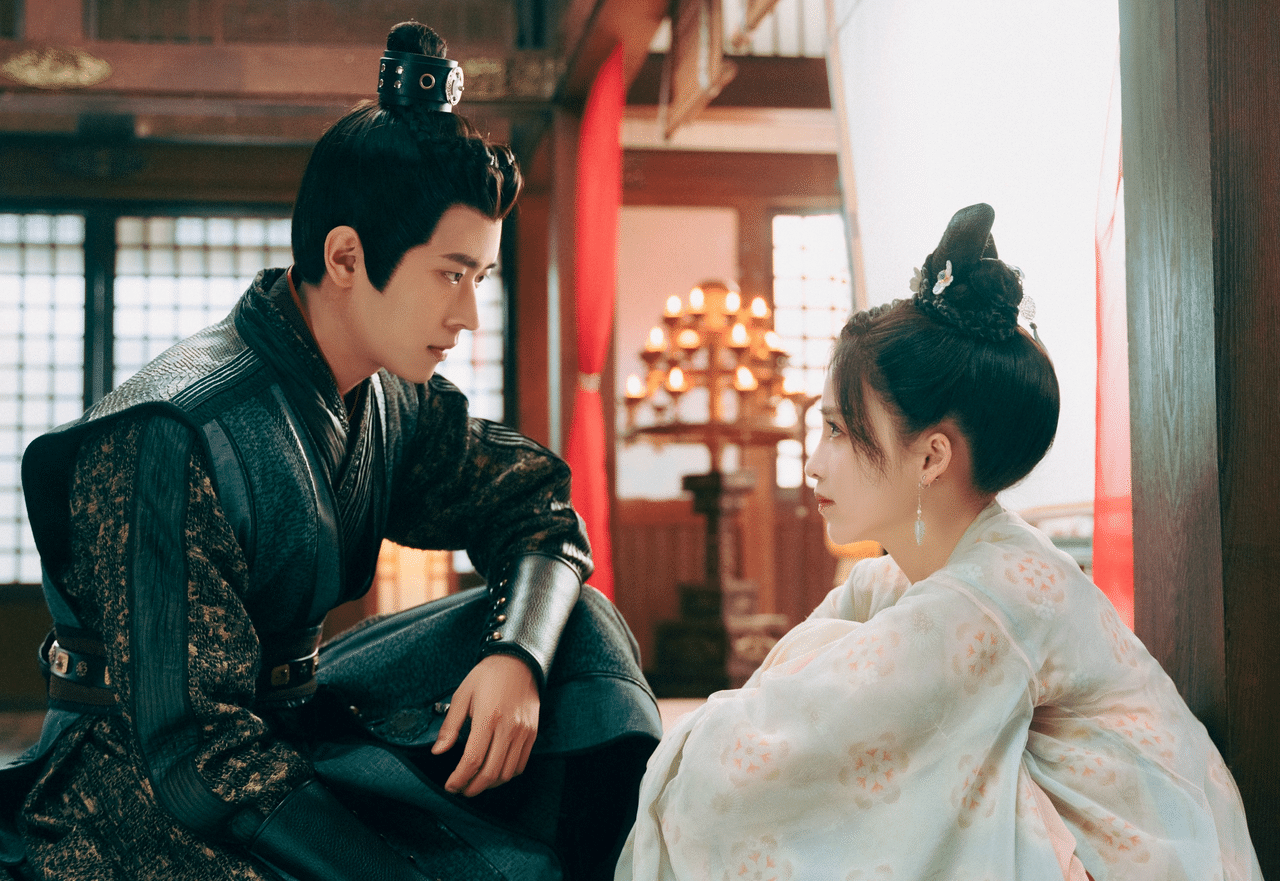

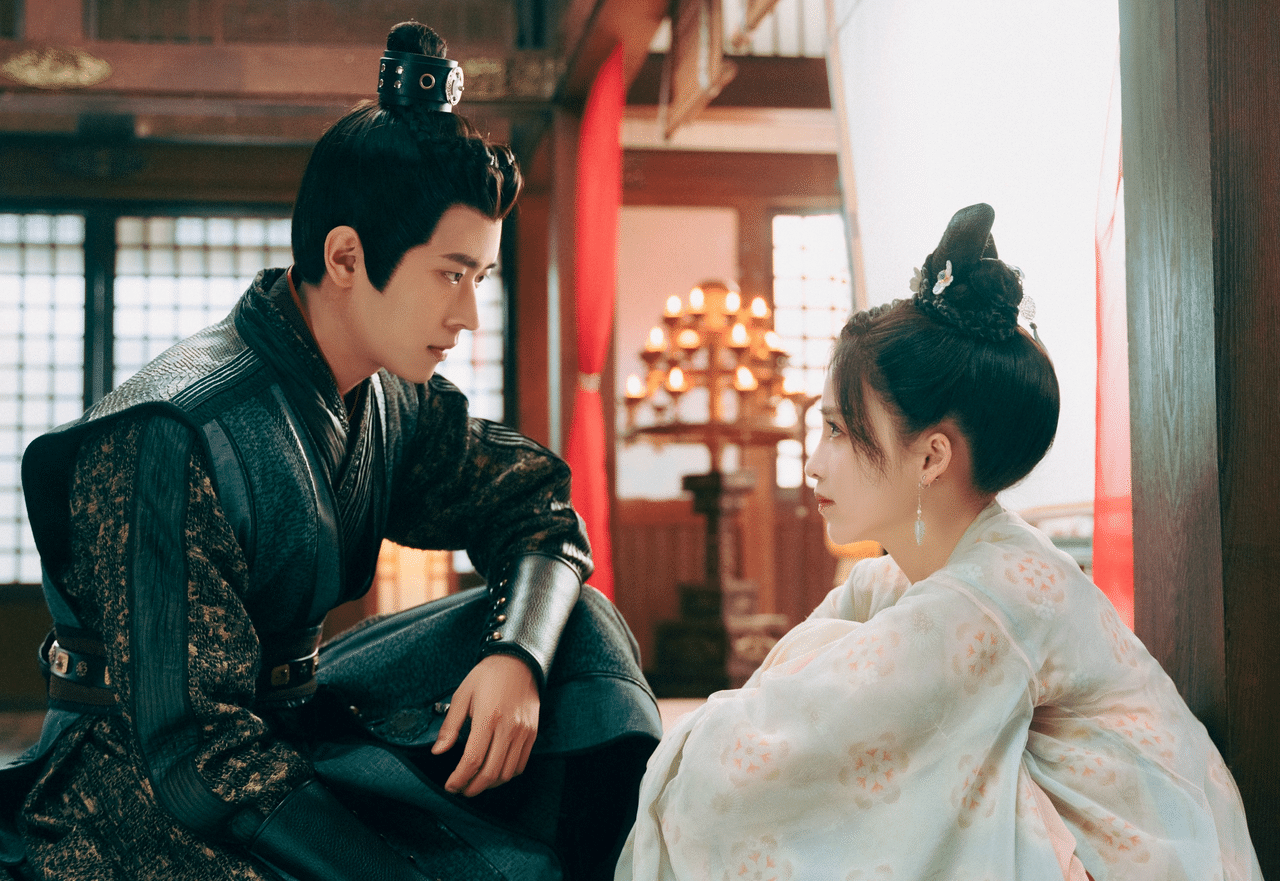

Viu于2022年10月引进第一部中国短剧《虚颜》。(取自剧集微博)

Viu于2022年10月引进第一部中国短剧《虚颜》,较早地进入短剧领域。目前,平台主要引入平均每集10至30分钟的短剧,除了来自中国大陆和台湾的作品(如2024年台湾短剧《都市惧集》),还包括四部马来微剧。

Viu内容管理助理副总裁司怡蕙告诉记者,8月底于Viu上线的中国短剧,包括都市爱情剧《明知故爱》、古装悬疑剧《越州异闻录》。未来几个月,Viu将陆续引进《金昭玉醉》《此生皆欢喜》《夺娶》《不负将军不负卿》《念念勿忘》等九部题材迥异的短剧。